Explications de votre rapport de test par paliers

Vous trouverez sur cette page toutes les explications de votre rapport de test. Il manque encore les explication pour la consommation d’oxygène, mais ça s’en vient. Je me suis permis de mettre le plus de détail possible et j’ai mis des liens vers des références scientifiques supportant les méthodes utilisées.

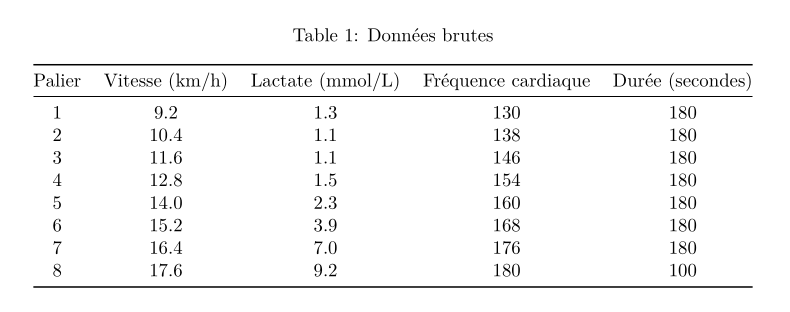

Tableau des données brutes

Vous trouverer dans le premier tableau les données de vitesse ou puissance, de fréquence cardiaque et de lactate ainsi que la durée de chaque palier. La duée des paliers est normalement de 180 secondes, sauf peut-être le dernier. J’arrondi généralement à 10 secondes près puisque j’exporte les données de consommation d’oxygène sont exportées en faisant la moyenne pour chaque tranche de 10 secondes. Je prends la valeur de fréquence cardiaque avant de mesurer le lactate à la fin de chaque palier.

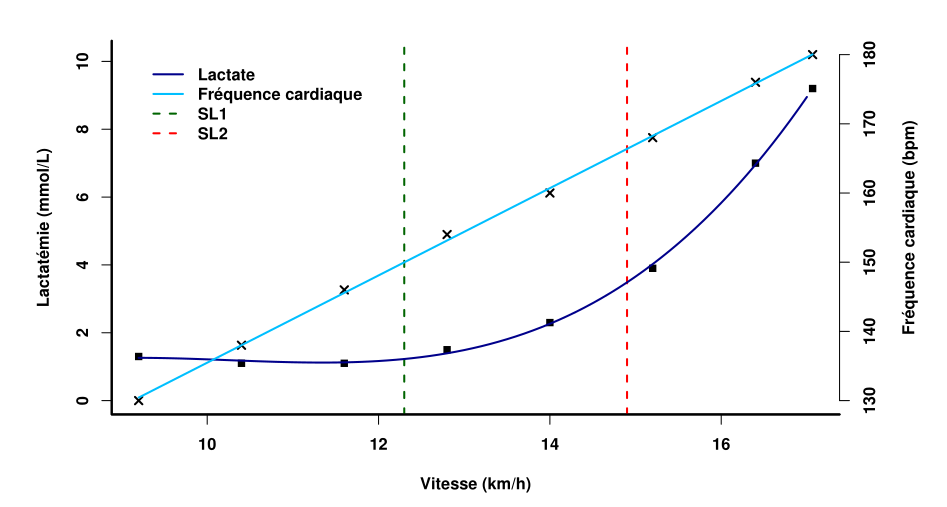

Courbe de lactate

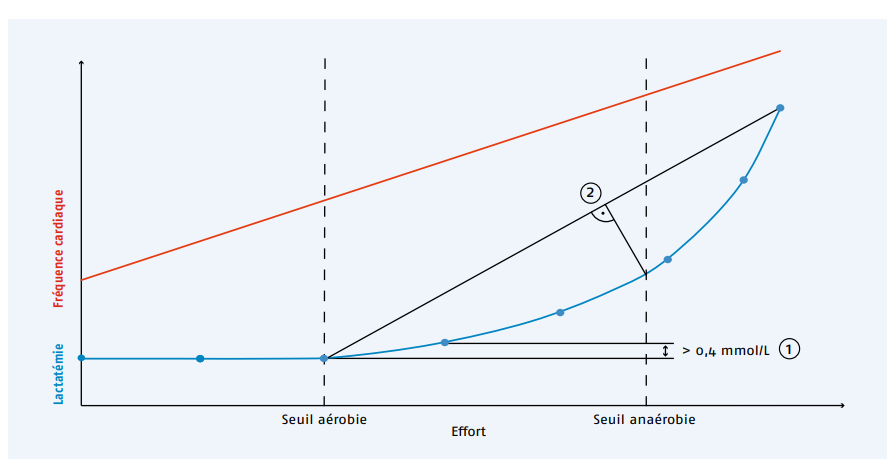

Le premier seuil correspond au début de l’augmentation du lactate. J’utilise généralement 10% au-dessus de la ligne de base. La méthode classique pour déterminer le premier seuil lactique est de placer celui-ci au dernier palier avant la première augmentation significative du lactate, généralement 0,3 ou 0,4 mmol/L. À mes yeux, le désavantage de cette méthode est d’avoir une précision pour le premier seuil qui dépend de la vitesse ou de la puissance de chaque palier. La marge de progression (ou de régression) dépend alors des incréments entre chaque palier. Lorsque la consommation d’oxygène est mesurée, j’ajuste le premier seuil en fonction du premier seuil ventilatoire. Dans ce cas, je j’utilise la relation entre la ventilaton et la consommation d’oxygène avec l’augmentation de l’intensité. Le second seuil est déterminer selon la méthode du Dmax modifié qui est la plus fortement corrélé au maximal lactate steady state. Graphiquement, il s’agit de tracer une ligne entre le premier seuil et la valeur maximale de lactatémie, puis le point le perpendiuculairement le plus loin (ou le point sur la courbe de lactate où la pente est la même que cette ligne) correspond au second seuil lactique (voir la figure ci-dessous). La ligne pointillé verte correspond au premier seuil lactique et la ligne rouge au second.

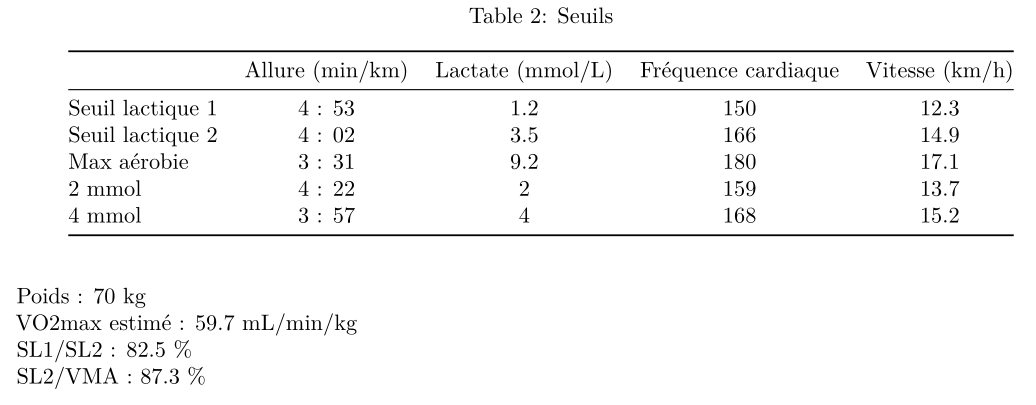

Tableau des seuils

Ce tableau présente vos seuils d’allures et de vitesse ou de puissance ainsi que votre fréquence cardiaque et votre lactate à ces seuils. Ceux-ci sont déterminés selon les méthodes décrites plus tôt. Le max aérobie correspond à la vitesse ou à la puissance atteinte en fin de test, ajusté selon la durée complété dans le dernier palier. Pour cet exemple, si l’athlète avait terminé le palier à 17,6 km/h, son max aérobie (ou vitesse maximale aérobie) aurait été de 17,6 km/h. Puisqu’il n’a fait que 100 secondes, c’est plutôt 17,1 km/h. On peut s’attendre à ce qu’il soit possible de maintenir cette intensité pendant 6 à 7 minutes. Je mets aussi les données correspondant aux valeurs de lactate de 2 et 4 mmol/L, même si je ne considère pas qu’il s’agisse d’une méthode adéquate pour déterminer les seuils. Comme je vous l’ai surrement expliqué suite à votre test, les seuils en fréquence cardiaque sont les données les plus intéressantes du rapport puisque ceux-ci sont relativement stable dans le temps. Des études montrent que les seuils de fréquence cardique sont stables malgré des changements d’altitude ou de tempéraute et que ceux-ci ne changent pas énormément avec la fatigue ou l’entraînement. Alors que vos valeurs de puissance ou d’allure aux seuils seront influencées par ces facteurs.

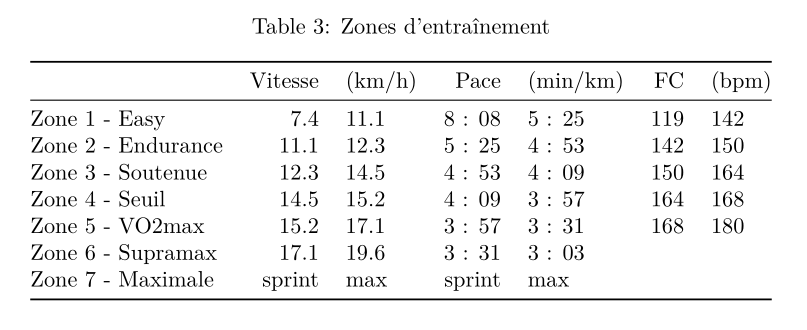

Tableau des zones d’entraînement

Il existe un grand nombre de méthodes pour différencier les zones d’entraînements. Voici les zones que j’utilise et qui se retrouve dans votre rapport :

Zone 1 : tout ce qui est sous la zone 2.

Zone 2 : 90 à 100% du premier seuil lactique. La fourchette de 10% est plutôt étroite puisque l’idée d’une séance (ou d’un intervalle) dans cette zone est d’être le plus proche possible du premier seuil sans le dépasser. La fourchette est tout de même suffisament large pour qu’il soit réaliste de rester dans cette zone sans constamment devoir ajuster son allure ou sa puissance.

Zone 3 : tout ce qui est entre la zone 2 et 4. L’allure marathon se retouve dans cette zone. Plus un athlète est rapide, bien entraîné et/ou résistant à la fatigue, plus son allure marathon sera proche de son allure au seond seuil.

Zone 4 : 97 à 102% du second seuil lactique. Une fourchette encore plus étroite que la zone 2. Il est normal que la fréquence cardiaque (FC) mette un peu de temps à monter à ces valeurs lors d’intervalles en zone 4. Selon la durée des répétitions, ça peut même prendre quelques répétitions pour que la FC monte à ces valeurs. Même si la zone permet d’être quelques battements au-dessus de la valeur de FC correspondant au seuil, il faut voir ça comme une petite marge de manoeuvre

Zone 5 : de la zone 4 à la vitesse ou puissance maximale aérobie.

Zone 6 : les intensités supérieures à la vitesse ou à la puissance maximale aérobie, mais pas complètement all-out.

Zone 7 : pour les sprints, généralement jusqu’à une trentaine de secondes.

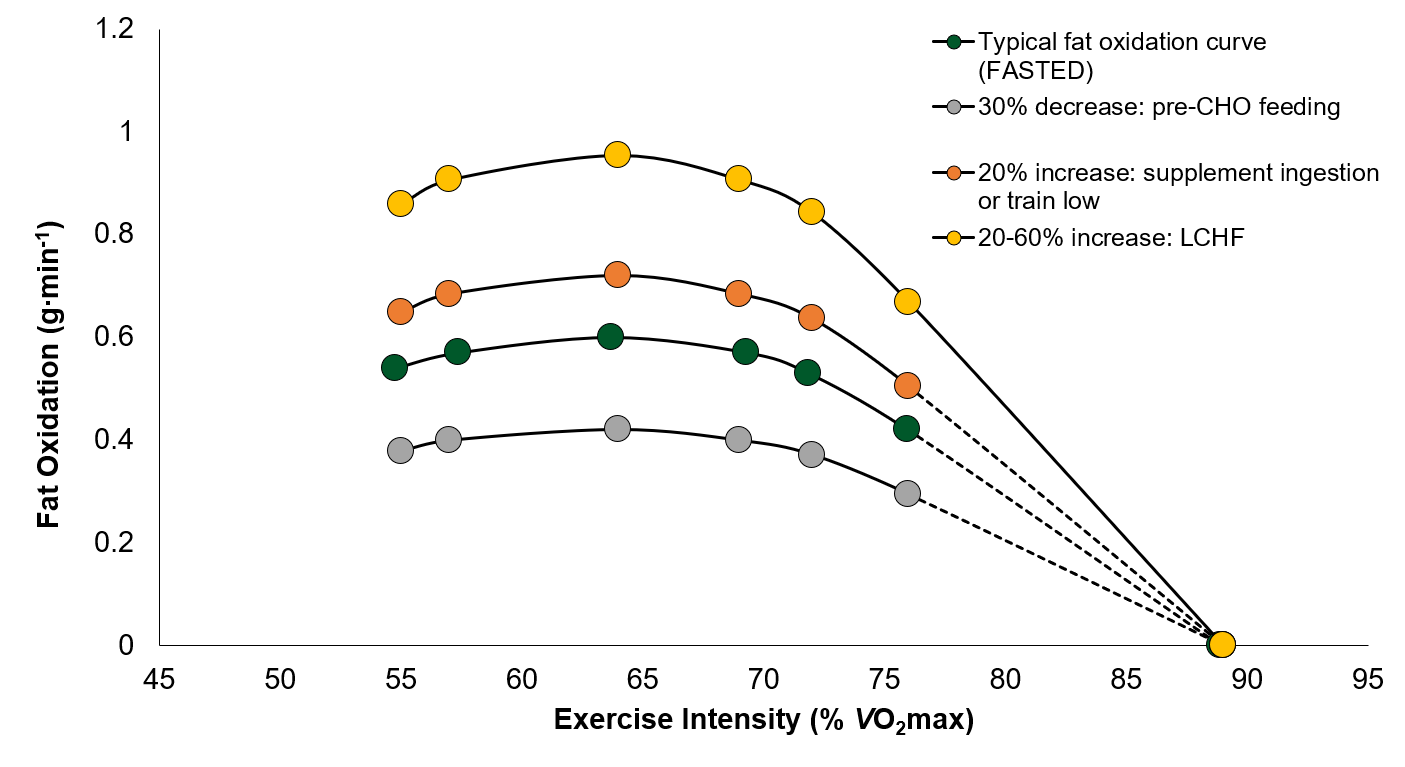

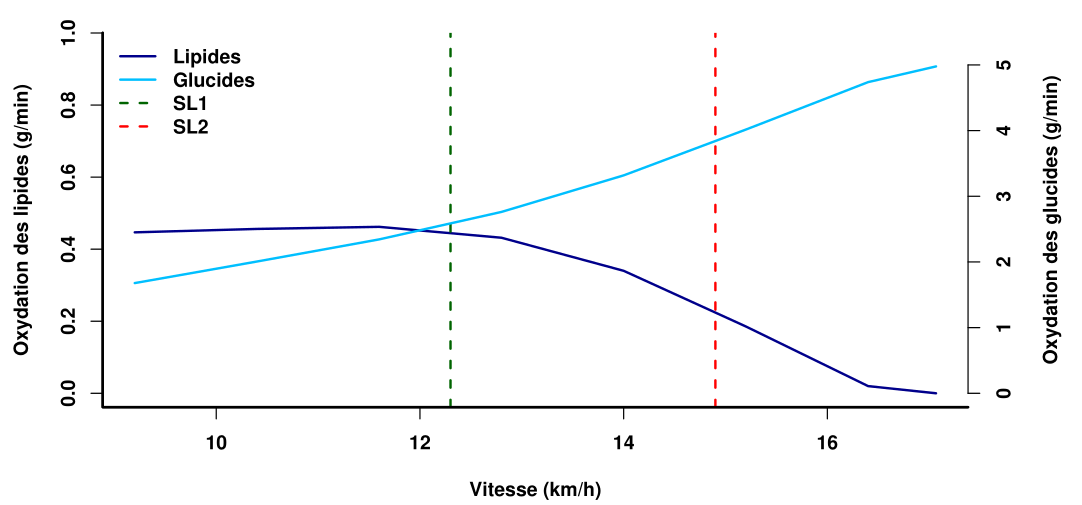

Graphique de l’oxydation des substrats

Pour une estimation plus précise, il faudrait mesurer les échanges gazeux (oxygène et dioxyde de carbone). J’utilise plutôt des équations de prédictions basées sur la lactatémie pour obtenir la quantité de lipides brûlée à chaque minute. La quantité de glucides brûlée à chaque minute est ensuite calculé en soustrayant les calories provenant de lipides des calories totales. Ces dernières sont déterminées à partir de la consommation d’oxygène mesurée ou selon une efficacité moyenne (1 kcal/kg/km pour la course à pied). Il est important de comprendre que les valeurs réelle dépendant de plusieurs facteurs (voir figure) et que c’est surtout les tendances qui sont intéressantes. C’est-à-dire que la quantité de lipides brûlée diminue après le premier seuil et qu’au intensité élevé, on brûle essentiellement des glucides.